臺藝大陳永賢教授

陳永賢先生現任台灣藝術大學教授,是一位學養豐富、創意十足的藝術家。大學時期即就讀台北藝術大學,熱衷當代藝術,經由當時北藝大校長馬水龍先生引荐,結識推廣新媒體藝術的邱再興先生。爾後,他完成研究所學業,再赴英留學,回國後任職於台藝大。他協助邱再興先生,積極致力於「台灣國際錄像藝術展」(雙年展)展覽規劃,以及推廣當代錄像藝術與新媒體藝術。關於此展,除了策劃展覽內容之外,第一屆亦舉行國際錄像藝術研討會,第二屆進行了錄像藝術與身體行為臨場藝術,第三屆之後並將展覽帶到社區、交大藝文中心、台藝大國際藝廊、台中國立美術館、台東美術館等台灣各地展場。換一個角度來說,「台灣國際錄像藝術展」藉由錄像藝術作為創作媒材,除了積極推廣動態影音的多元表現,亦曾受邀至西班牙的邀請,將台灣當代藝術連結至國際藝術圈,累積多年績效,細膩品質廣受好評。此系列展覽推廣活動均是邱再興先生鼎力支持下而展現的豐碩成果,邱再興先生致力台灣當代藝術的耕耘,擴展社區意識並提升民眾人文藝術之知識涵養,讓人十分欽佩。

Q1:請您簡單介紹自己?也請您簡單介紹一下錄像藝術?

A:關於我個人的藝術背景,我在台灣接受美術教育,之後又出國遠赴英國倫敦留學,學習當代藝術。特別一提的是,在國外的藝術學習裡,接觸的新媒體藝術媒材,如錄像、互動裝置、新媒體藝術等形式,加上創作觀念與文化脈絡的結合,發現這是一個很好的創作方法。我的作品也僥倖地在英國倫敦獲得貝克獎(Back's Future Prize for Film and Video)的肯定,於是便深入鑽研錄像藝術與新媒體藝術的創作和研究。我也曾於2002年在倫敦策劃一項國際展覽「Random-Ize Film and Video Festival」,廣邀世界各地優秀的藝術家參與此一動態影音展覽之盛會,這也是日後策展「台灣國際錄像藝術展」的前身。

什麼是錄像藝術?簡單來說,錄像藝術(Vide Art)是透過攝錄影機拍攝或逐格製作的動態影音,呈現連續影格的構成。它是綜合時間基礎的藝術呈現方式,處理手法由創作者來發揮,加上創作者對於藝術詮釋的理念,再經由影音剪接與創作想法,進而建構出視覺與聽覺的綜合體。關於錄像藝術的歷史脈絡與類型,後來我寫了一本書《錄像藝術啟示錄》,裡面也深入淺出地介紹國際上知名的藝術家,探討錄像藝術的現況與未來趨勢。

Q2:您認識鳳甲美術館邱再興先生的機緣是?

A:在北投有鳳甲美術館,是台北北區的社區型美術館,是一座相當精緻的藝術聚落。一般來說,美術館和社區民眾有何關係?因為它可以把日常的食、衣、住、行、育、樂等思考,透過展覽呈現讓參觀者得以觀賞藝術家作品,從中領略時代的生活面貌與藝術美學,並綜合勾勒人類的文化意涵與美學思維。鳳甲美術館有很多典藏品,包括有編織、刺繡、畫作、雕塑等藝術品收藏,也有將現代科技結合藝術創作的作品,透過不同主題的展覽,以展覽形式來連結地方特色、讓民眾可以輕鬆愉快的心情去接觸藝術。

鳳甲美術館邱再興先生和馬水龍老師是好朋友,馬水龍老師是國際知名作曲家、音樂家,他也曾任台北藝術大學校長。當時我是北藝大美術系學生,常受到馬水龍老師的藝術思想啟發。有一次與馬老師近身專訪中,與馬老師聊到藝術媒材的運用,得知他也常畫速寫、畫油畫。他認為,學藝術不要只有單項學習,要融入各種藝術媒材屬性,相互融會貫通,才能創造時代的藝術精神。這一點讓我非常感動,馬水龍老師的言教與身教,以及廣博得藝術信念,一直深深影響我至今。

之後,在一次機緣下,馬水龍老師介紹我與邱再興先生認識,愉悅地相談之間,兩位前輩都非常熱心推廣藝術,他們積極地把聽覺藝術和視覺藝術推展於社區活動。馬水龍老師1991年創辦了「春秋樂集」,鼓勵青年作曲家、音樂演奏家,並提供一般民眾聆聽音樂的園地,這種博大的精神令人非常敬佩。

後來,我也在邱再興先生的鼓勵下,在法鼓山佛教園區策劃「當代藝術展」、在鳳甲美術館策劃系列「科技與新媒體藝術展」,以及創辦「台灣國際錄像藝術展」(雙年展)。希望透過藝術形式播灑藝術欣賞的種子,將當代視覺藝術帶入社區,讓民眾前來接觸藝術的能量,提供民眾生活陶冶之園地,並且擴展藝術欣賞的視野。

Q3:邱再興先生在您心目中的形象為何?

A:邱再興先生是一位慈祥又親和的長者,他對於台灣文化在地性相當重視,對於舉辦各種社區意識結合藝術活動,總是不遺餘力。台灣是一座科技島,邱先生是從事高科技產業的人,也是台灣科技業的先鋒企業家。

邱再興先生很早就意識到,藝術應該走入社區,藝術要走入人的內心,讓人們感受不同的藝術的美好及擴展藝術視野。他創辦鳳甲美術館,就是要讓每個人都能接收藝術薰陶,他個人出錢出力,透過音樂、美術等相關展示,舉辦了音樂會、演講、專題展覽、策劃活動,深入社區也連結至其他鄉鎮,以及推廣到國際藝壇上。事實上,這種讓藝術更加普及的觀念和行動力,邱再興先生正為台灣企業界立下楷模,他積極為藝術所做的事蹟,具有相當意義,成為藝術圈重要的精神指標。

Q4:請您談談邱再興先生推動藝文歷程?

A:邱再興先生於鳳甲美術館大力投入科技新媒體藝術的展覽,例如「科光幻影—科技藝術創作專案」、「造境—科技年代的影像詩學」、「幻象之丘—新媒體藝術展」與「台灣國際錄像藝術展」之計畫與展覽,讓科技和藝術相互結合,一方面鼓勵藝術家創作,另一方面提供藝術家展現的平台。作品呈現內容包括:人機互動、影音裝置、動力藝術、數位表演等科技媒體媒材。他開創的藝術平台,落實於在地文化兼具國際觀,其在台灣是非常具有前瞻性的觀察。

創作靈感常來自生活,生活上所有的經驗,轉化至藝術內容,是屬於真實的體驗,觀眾也能從作品中感受相同的意境。新視野帶動藝術風格的變革,藝術就是實驗(All art is experimental, or it isn’t art),使藝術的可能性賦予另一種可能。邱再興先生在鳳甲美術館不斷投注心力於數位科技的藝術新貌,以實際行動力廣招藝術創作者前來接受挑戰,也讓觀眾感受視覺藝術「擬真」與「再現」之間的沈沁式體驗。藝術與科學相映的議題,在「時間」基礎下,影像運算交融而出的人文思維,正面地啟動了藝術家創作的新方向。

Q5:本校為將配合展覽製作網路網站,您的建議為何?

A:過去獲得資訊可能從報紙或書信往返,人們彼此交換訊息,時至今日,現在幾乎人人都有手機或電腦,快速的提升人與人的溝通介面。目前我們處於科技時代,網際網路是一種時代趨勢,也是一種相當便利的知識交流與溝通方式。

我蠻建議同學們可以從簡易且簡易的介面來著手,例如:臉書、部落格或網站等形式,有了即時上傳文字資料與圖片資訊,甚至影片串流等方式,都可以讓訊息更迅速的進行傳遞。這些都是學生可以簡易入門的方法,日後累積經驗,慢慢可以學習網頁設計的技術,發展出新穎的網站平台。

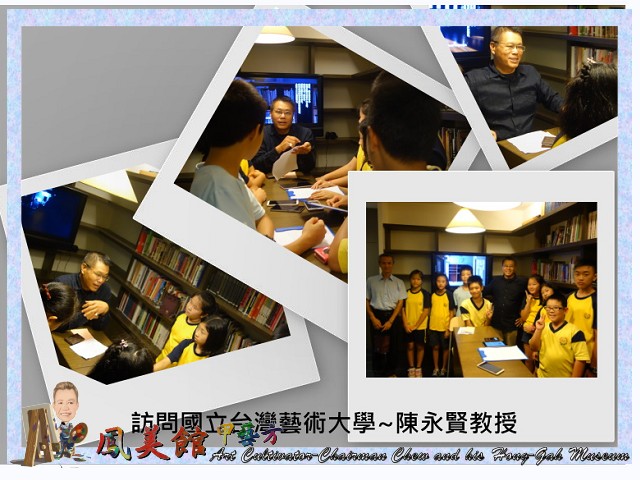

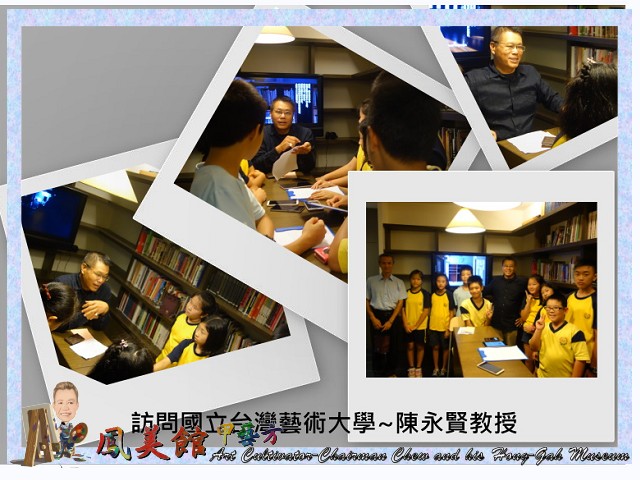

學生心得

今天,我們訪問了一位藝術家:陳永賢教授。為何說他特別呢?因為他與之前我們所訪問過的人都不同,之前,大家都是我們問,他們答。而這次的訪問是我們問他問題,他也問我們問題,非常的特別且風趣。訪問時,他介紹了關於錄像藝術的歷史、製作的技巧,也分享他的國外留學經驗,使我們聽得非常入迷。尤其是聽他到英國留學的那一段,更讓我感覺像是在聽故事般的精采!這次的訪問讓我了解了藝術家都有自己的風格。(璽喆)

今天,我們訪問了一位藝術家:陳永賢教授。為何說他特別呢?因為他與之前我們所訪問過的人都不同,之前,大家都是我們問,他們答。而這次的訪問是我們問他問題,他也問我們問題,非常的特別且風趣。訪問時,他介紹了關於錄像藝術的歷史、製作的技巧,也分享他的國外留學經驗,使我們聽得非常入迷。尤其是聽他到英國留學的那一段,更讓我感覺像是在聽故事般的精采!這次的訪問讓我了解了藝術家都有自己的風格。(璽喆)

我們採訪陳永賢教授,他是臺灣錄像藝術的創辦人,2008年他和邱再興爺爺把錄像藝術在鳳甲美術館舉辦展覽,這是一種雙年展形式的國際藝術展。錄像藝術發展初期,韓國藝術家白南準是其中重要人物。錄像藝術發展至今,蓬勃地發展,而且在時間的基礎上保持其影音特色。陳永賢教授說話幽默、有趣,他說,要做出好的錄像藝術作品就是要把個人理念詮釋出來,透過動態影音來傳達,這是重要的。陳永賢教授熟識臺北藝術大學校長馬水龍爺爺和邱再興爺爺,他們都很熱心地推廣藝術,希望大眾能夠在日常生活中可以接觸藝術。(于豪)

我們採訪陳永賢教授,他是臺灣錄像藝術的創辦人,2008年他和邱再興爺爺把錄像藝術在鳳甲美術館舉辦展覽,這是一種雙年展形式的國際藝術展。錄像藝術發展初期,韓國藝術家白南準是其中重要人物。錄像藝術發展至今,蓬勃地發展,而且在時間的基礎上保持其影音特色。陳永賢教授說話幽默、有趣,他說,要做出好的錄像藝術作品就是要把個人理念詮釋出來,透過動態影音來傳達,這是重要的。陳永賢教授熟識臺北藝術大學校長馬水龍爺爺和邱再興爺爺,他們都很熱心地推廣藝術,希望大眾能夠在日常生活中可以接觸藝術。(于豪)

陳教授從小愛畫畫,後來長大他就讀美術系,之後就到英國留學。在國外,他做了錄像藝術和新媒體藝術創作,後來得到了貝克奬。陳教授說,邱爺爺是一位很慈祥又很親和的一個人,做每一件事情都很認真,做事意志力很堅定。邱爺爺是我努力學習的對象。(秭綺)

陳教授從小愛畫畫,後來長大他就讀美術系,之後就到英國留學。在國外,他做了錄像藝術和新媒體藝術創作,後來得到了貝克奬。陳教授說,邱爺爺是一位很慈祥又很親和的一個人,做每一件事情都很認真,做事意志力很堅定。邱爺爺是我努力學習的對象。(秭綺)

臺藝大陳永賢教授

陳永賢先生現任台灣藝術大學教授,是一位學養豐富、創意十足的藝術家。大學時期即就讀台北藝術大學,熱衷當代藝術,經由當時北藝大校長馬水龍先生引荐,結識推廣新媒體藝術的邱再興先生。爾後,他完成研究所學業,再赴英留學,回國後任職於台藝大。他協助邱再興先生,積極致力於「台灣國際錄像藝術展」(雙年展)展覽規劃,以及推廣當代錄像藝術與新媒體藝術。關於此展,除了策劃展覽內容之外,第一屆亦舉行國際錄像藝術研討會,第二屆進行了錄像藝術與身體行為臨場藝術,第三屆之後並將展覽帶到社區、交大藝文中心、台藝大國際藝廊、台中國立美術館、台東美術館等台灣各地展場。換一個角度來說,「台灣國際錄像藝術展」藉由錄像藝術作為創作媒材,除了積極推廣動態影音的多元表現,亦曾受邀至西班牙的邀請,將台灣當代藝術連結至國際藝術圈,累積多年績效,細膩品質廣受好評。此系列展覽推廣活動均是邱再興先生鼎力支持下而展現的豐碩成果,邱再興先生致力台灣當代藝術的耕耘,擴展社區意識並提升民眾人文藝術之知識涵養,讓人十分欽佩。

|

Q1:請您簡單介紹自己?也請您簡單介紹一下錄像藝術?

A:關於我個人的藝術背景,我在台灣接受美術教育,之後又出國遠赴英國倫敦留學,學習當代藝術。特別一提的是,在國外的藝術學習裡,接觸的新媒體藝術媒材,如錄像、互動裝置、新媒體藝術等形式,加上創作觀念與文化脈絡的結合,發現這是一個很好的創作方法。我的作品也僥倖地在英國倫敦獲得貝克獎(Back's Future Prize for Film and Video)的肯定,於是便深入鑽研錄像藝術與新媒體藝術的創作和研究。我也曾於2002年在倫敦策劃一項國際展覽「Random-Ize Film and Video Festival」,廣邀世界各地優秀的藝術家參與此一動態影音展覽之盛會,這也是日後策展「台灣國際錄像藝術展」的前身。

什麼是錄像藝術?簡單來說,錄像藝術(Vide Art)是透過攝錄影機拍攝或逐格製作的動態影音,呈現連續影格的構成。它是綜合時間基礎的藝術呈現方式,處理手法由創作者來發揮,加上創作者對於藝術詮釋的理念,再經由影音剪接與創作想法,進而建構出視覺與聽覺的綜合體。關於錄像藝術的歷史脈絡與類型,後來我寫了一本書《錄像藝術啟示錄》,裡面也深入淺出地介紹國際上知名的藝術家,探討錄像藝術的現況與未來趨勢。

Q2:您認識鳳甲美術館邱再興先生的機緣是?

A:在北投有鳳甲美術館,是台北北區的社區型美術館,是一座相當精緻的藝術聚落。一般來說,美術館和社區民眾有何關係?因為它可以把日常的食、衣、住、行、育、樂等思考,透過展覽呈現讓參觀者得以觀賞藝術家作品,從中領略時代的生活面貌與藝術美學,並綜合勾勒人類的文化意涵與美學思維。鳳甲美術館有很多典藏品,包括有編織、刺繡、畫作、雕塑等藝術品收藏,也有將現代科技結合藝術創作的作品,透過不同主題的展覽,以展覽形式來連結地方特色、讓民眾可以輕鬆愉快的心情去接觸藝術。

鳳甲美術館邱再興先生和馬水龍老師是好朋友,馬水龍老師是國際知名作曲家、音樂家,他也曾任台北藝術大學校長。當時我是北藝大美術系學生,常受到馬水龍老師的藝術思想啟發。有一次與馬老師近身專訪中,與馬老師聊到藝術媒材的運用,得知他也常畫速寫、畫油畫。他認為,學藝術不要只有單項學習,要融入各種藝術媒材屬性,相互融會貫通,才能創造時代的藝術精神。這一點讓我非常感動,馬水龍老師的言教與身教,以及廣博得藝術信念,一直深深影響我至今。

之後,在一次機緣下,馬水龍老師介紹我與邱再興先生認識,愉悅地相談之間,兩位前輩都非常熱心推廣藝術,他們積極地把聽覺藝術和視覺藝術推展於社區活動。馬水龍老師1991年創辦了「春秋樂集」,鼓勵青年作曲家、音樂演奏家,並提供一般民眾聆聽音樂的園地,這種博大的精神令人非常敬佩。

後來,我也在邱再興先生的鼓勵下,在法鼓山佛教園區策劃「當代藝術展」、在鳳甲美術館策劃系列「科技與新媒體藝術展」,以及創辦「台灣國際錄像藝術展」(雙年展)。希望透過藝術形式播灑藝術欣賞的種子,將當代視覺藝術帶入社區,讓民眾前來接觸藝術的能量,提供民眾生活陶冶之園地,並且擴展藝術欣賞的視野。

Q3:邱再興先生在您心目中的形象為何?

A:邱再興先生是一位慈祥又親和的長者,他對於台灣文化在地性相當重視,對於舉辦各種社區意識結合藝術活動,總是不遺餘力。台灣是一座科技島,邱先生是從事高科技產業的人,也是台灣科技業的先鋒企業家。

邱再興先生很早就意識到,藝術應該走入社區,藝術要走入人的內心,讓人們感受不同的藝術的美好及擴展藝術視野。他創辦鳳甲美術館,就是要讓每個人都能接收藝術薰陶,他個人出錢出力,透過音樂、美術等相關展示,舉辦了音樂會、演講、專題展覽、策劃活動,深入社區也連結至其他鄉鎮,以及推廣到國際藝壇上。事實上,這種讓藝術更加普及的觀念和行動力,邱再興先生正為台灣企業界立下楷模,他積極為藝術所做的事蹟,具有相當意義,成為藝術圈重要的精神指標。

Q4:請您談談邱再興先生推動藝文歷程?

A:邱再興先生於鳳甲美術館大力投入科技新媒體藝術的展覽,例如「科光幻影—科技藝術創作專案」、「造境—科技年代的影像詩學」、「幻象之丘—新媒體藝術展」與「台灣國際錄像藝術展」之計畫與展覽,讓科技和藝術相互結合,一方面鼓勵藝術家創作,另一方面提供藝術家展現的平台。作品呈現內容包括:人機互動、影音裝置、動力藝術、數位表演等科技媒體媒材。他開創的藝術平台,落實於在地文化兼具國際觀,其在台灣是非常具有前瞻性的觀察。

創作靈感常來自生活,生活上所有的經驗,轉化至藝術內容,是屬於真實的體驗,觀眾也能從作品中感受相同的意境。新視野帶動藝術風格的變革,藝術就是實驗(All art is experimental, or it isn’t art),使藝術的可能性賦予另一種可能。邱再興先生在鳳甲美術館不斷投注心力於數位科技的藝術新貌,以實際行動力廣招藝術創作者前來接受挑戰,也讓觀眾感受視覺藝術「擬真」與「再現」之間的沈沁式體驗。藝術與科學相映的議題,在「時間」基礎下,影像運算交融而出的人文思維,正面地啟動了藝術家創作的新方向。

Q5:本校為將配合展覽製作網路網站,您的建議為何?

A:過去獲得資訊可能從報紙或書信往返,人們彼此交換訊息,時至今日,現在幾乎人人都有手機或電腦,快速的提升人與人的溝通介面。目前我們處於科技時代,網際網路是一種時代趨勢,也是一種相當便利的知識交流與溝通方式。

我蠻建議同學們可以從簡易且簡易的介面來著手,例如:臉書、部落格或網站等形式,有了即時上傳文字資料與圖片資訊,甚至影片串流等方式,都可以讓訊息更迅速的進行傳遞。這些都是學生可以簡易入門的方法,日後累積經驗,慢慢可以學習網頁設計的技術,發展出新穎的網站平台。

學生心得

今天,我們訪問了一位藝術家:陳永賢教授。為何說他特別呢?因為他與之前我們所訪問過的人都不同,之前,大家都是我們問,他們答。而這次的訪問是我們問他問題,他也問我們問題,非常的特別且風趣。訪問時,他介紹了關於錄像藝術的歷史、製作的技巧,也分享他的國外留學經驗,使我們聽得非常入迷。尤其是聽他到英國留學的那一段,更讓我感覺像是在聽故事般的精采!這次的訪問讓我了解了藝術家都有自己的風格。(璽喆)

今天,我們訪問了一位藝術家:陳永賢教授。為何說他特別呢?因為他與之前我們所訪問過的人都不同,之前,大家都是我們問,他們答。而這次的訪問是我們問他問題,他也問我們問題,非常的特別且風趣。訪問時,他介紹了關於錄像藝術的歷史、製作的技巧,也分享他的國外留學經驗,使我們聽得非常入迷。尤其是聽他到英國留學的那一段,更讓我感覺像是在聽故事般的精采!這次的訪問讓我了解了藝術家都有自己的風格。(璽喆)

我們採訪陳永賢教授,他是臺灣錄像藝術的創辦人,2008年他和邱再興爺爺把錄像藝術在鳳甲美術館舉辦展覽,這是一種雙年展形式的國際藝術展。錄像藝術發展初期,韓國藝術家白南準是其中重要人物。錄像藝術發展至今,蓬勃地發展,而且在時間的基礎上保持其影音特色。陳永賢教授說話幽默、有趣,他說,要做出好的錄像藝術作品就是要把個人理念詮釋出來,透過動態影音來傳達,這是重要的。陳永賢教授熟識臺北藝術大學校長馬水龍爺爺和邱再興爺爺,他們都很熱心地推廣藝術,希望大眾能夠在日常生活中可以接觸藝術。(于豪)

我們採訪陳永賢教授,他是臺灣錄像藝術的創辦人,2008年他和邱再興爺爺把錄像藝術在鳳甲美術館舉辦展覽,這是一種雙年展形式的國際藝術展。錄像藝術發展初期,韓國藝術家白南準是其中重要人物。錄像藝術發展至今,蓬勃地發展,而且在時間的基礎上保持其影音特色。陳永賢教授說話幽默、有趣,他說,要做出好的錄像藝術作品就是要把個人理念詮釋出來,透過動態影音來傳達,這是重要的。陳永賢教授熟識臺北藝術大學校長馬水龍爺爺和邱再興爺爺,他們都很熱心地推廣藝術,希望大眾能夠在日常生活中可以接觸藝術。(于豪)

陳教授從小愛畫畫,後來長大他就讀美術系,之後就到英國留學。在國外,他做了錄像藝術和新媒體藝術創作,後來得到了貝克奬。陳教授說,邱爺爺是一位很慈祥又很親和的一個人,做每一件事情都很認真,做事意志力很堅定。邱爺爺是我努力學習的對象。(秭綺)

陳教授從小愛畫畫,後來長大他就讀美術系,之後就到英國留學。在國外,他做了錄像藝術和新媒體藝術創作,後來得到了貝克奬。陳教授說,邱爺爺是一位很慈祥又很親和的一個人,做每一件事情都很認真,做事意志力很堅定。邱爺爺是我努力學習的對象。(秭綺)